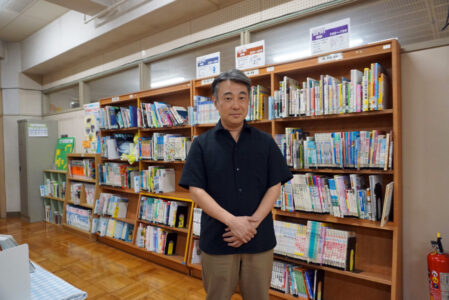

明晴学園 教頭 森田明 先生

学校法人 明晴学園 教頭。NHK Eテレ「みんなの手話」講師。NHK Eテレ「手話で楽しむみんなのテレビ」手話演者。

熊本県出身、神奈川県育ち。日本唯一のバイリンガルろう教育を行う私立ろう学校 明晴学園にて学園独自の教科「手話科」でポエム、手話演劇、手話言語の仕組み、プレゼンなどの表現(学習言語)指導を担当。手話ポエム、手話語り話者として数々のろう文学作品を発信している。

2023年放送 NHKドラマ『デフ・ヴォイス ー法廷の手話通訳士』に主人公・尚人の父、荒井敏夫 役でドラマ初出演。

日本手話を学び、日本手話で学ぶことができる「私立ろう学校」

明晴学園は、国内で唯一「日本手話を学び、日本手話で学ぶ」ことができる私立ろう学校です 。幼稚部・小学部・中学部があり、「日本手話 」を第一言語、第二言語として日本語の読み書き(書記日本語)を学ぶ「バイリンガル教育」を実践しています。

手話はろう者にとって、自然に獲得できる言語 です。日本に住む聴者にとっての「日本語」と同じように、ろう者にとっては「手話」が「母語」といえる存在です。学園では、教員や職員は手話を使って子どもたちと話し、授業も手話を用いています。なので、子どもたちは言語によって不自由さを感じるストレスがありません。

母語である手話を使って学び、自らを自由に表現し、教員、職員などさまざまな人と手話でコミュニケーションを取る環境は、子どもたちの「自ら考える力」や「自発性」を育てます。明晴学園が日本手話によるバイリンガル教育を行う理由はここにあります。

日本のろう学校では長い間、「口話法」が重視されてきました。口話法とは、声を出して話す「発音」と、聴者の話す口の形を読む「読話」を習得し、聴者に合わせたコミュニケーションを目指す方法です。この方法が優先された結果、ろう者にとって手話が一番使いやすい「言語」であるにもかかわらず、1990年代まで多くの学校で手話の使用が禁止されていました。

明晴学園の成り立ちは、そうした状況の中 、「手話こそがろう者の言語である」という認識が広がったことに始まります。この動きを受けて、ろう者による組織「DPRO」が当事者中心の活動を開始しました。その中で、ろうの子どもたちが学び、遊べる場を提供する取り組みが行われ、これが発展して1999年にフリースクール「龍の子学園」が開設されました。その後、 ろう当事者と賛同する聴者、ろう児の保護者が協力し、募金活動や国との交渉を経て学校法人化が実現し、2008年に明晴学園が誕生したのです。

私は高校生の頃、DPROの活動に出会い、その後大学でも関わり続け、現在に至ります。私自身、ろう者の両親と手話で自由にコミュニケーションをとる日常と、手話が禁じられていたろう学校での生活の両方を経験しました。手話を存分に使える明晴学園の子どもたちの姿を見ると、母語で学び、母語を通じて深いコミュニケーションをとれる環境こそが、「自ら考える力」を育むのだと改めて実感します。

ろう者としてのアイデンティティーの確立

明晴学園では、ろう者と聴者それぞれの文化を学ぶ「バイカルチュラル教育」も行っています。聴者には、挨拶の仕方や意志の伝え方、文化や風習がありますよね。同じように、ろう者にも独自の伝え方や挨拶、意志の表し方があります。その両方を学ぶこと、理解することに大きな意味があります。

私たちが暮らす社会にはさまざまな生き方や価値観、文化の違いが存在しますが、互いの「違い」を認め合い、尊重し合えることが大切です。ろう者であることは単に「違い」の一つだということです。

明晴学園の子どもたちには、自分自身をしっかりと持って、ろう者としてのアイデンティティーを確立してほしい。そうすれば、他者との違いを理解し、相手を尊重しつつ積極的に自分を主張することができます。

学園の子どもたちには、「困ったことがあった時、自分の主張を説得力を持って伝える力を身につけなさい」と伝えています。この力こそが、ろう者として自分らしく生きるための大切な手段になるのです。

卒業後の進学

明晴学園は中学部までの学校で、卒業後は一般高校やろう学校の高等部に進む生徒がいます。一般高校への進学率は20%で、文字通訳などのサポート体制も整いつつあります。大学進学率は53%と全国聾学校平均(22.5%)を大きく上回ります。

中学部では学ぶ教科が増え、手話ができない聴者の教員から学ぶ教科もあります。その場合、音声で行う授業を手話通訳や筆談で補完する ことで、学びの幅を広げています。特に中学3年生は高校受験を控え、学力向上を重視しています。学力が高いことで選べる進路が広がるのは、ろう者も聴者も変わりありません。

ですから、「明晴学園に、どんな先生に来てほしいですか?」と聞かれたら、何よりも「授業力のある先生」だと答えます。1時間の授業を計画し、生徒一人ひとりの状況に合わせて進行を調整する力が必要です。たとえば、早く終えた子への次の課題、宿題を忘れた子への対応を瞬時に判断して授業を組み立てていく力を求めています。

そして、積極性があることも大切です。なかなか学力が身にかない生徒に対し、「その子に問題がある」と片づけないで、「生徒に適した教え方ができているだろうか」と自分に問い直し、諦めずに工夫する姿勢、他の先生と相談をして教えていける先生です。これは明晴学園だけでなく、どの学校にも共通して求められることなのではないでしょうか。

社会を変えるの、変えることができるのもまた教育

明晴学園の卒業生は、卒業後もよく学園を訪れます。部活動の指導をしたり、後輩たちの相談に乗ったり、高3になると、大学進学に向けて面接や論文の書き方の相談に来ることもあります。卒業生の中には、聴者の選手と一緒に競いながらオリンピックを目指してクレー射撃に励む卒業生や、聴者に混じってオーディションを受け、見事合格して演劇の世界で活躍している卒業生もいます。

同窓会も立ち上がり、2024年の文化祭では、卒業生が企画したトークショーが開催され 卒業生たちは自分たちの経験を通して伝えたいメッセージを共有しました。そうした発信力を持つことは素晴らしいことだと思います。

卒業生たちを見ていて思うのは、教育の大切さです。教育は良くも悪くも人間を変えます。かつて日本を軍国主義に走らせたのも教育です。間違った価値を植えつけ、今まであった価値を変えてしまうことさえあるのです。

社会を良い方向に変えることができるのもまた教育です。子どもたちには、自分も他者も尊重できる力、自ら学ぶ力、生きる力を身につけ、社会の一員としてより良い世界をつくってほしい。それが本校の原点だと思います。

(このインタビューは2024/11に行いました。)